建築確認申請がデジタル化の時代へ。

3Dデータを使った「BIM図面審査」が2026年4月1日(予定)から いよいよ始まります。

BIMとは何か、なぜ注目されているのか――。

工務店やビルダー、設計事務所が今から備えるべきポイントを 分かりやすく解説します。

そもそも、BIM(ビム)ってなに?

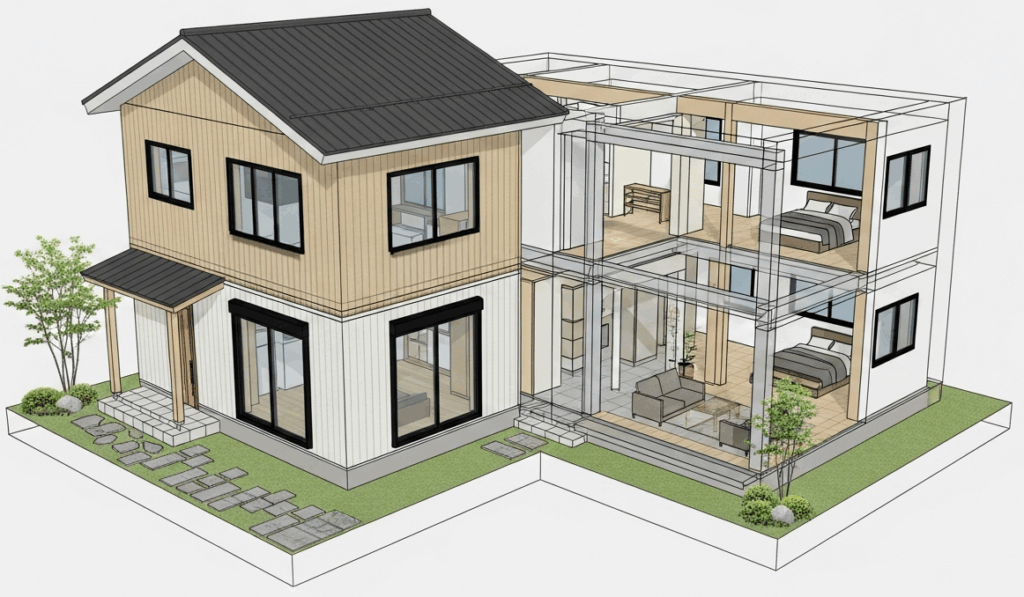

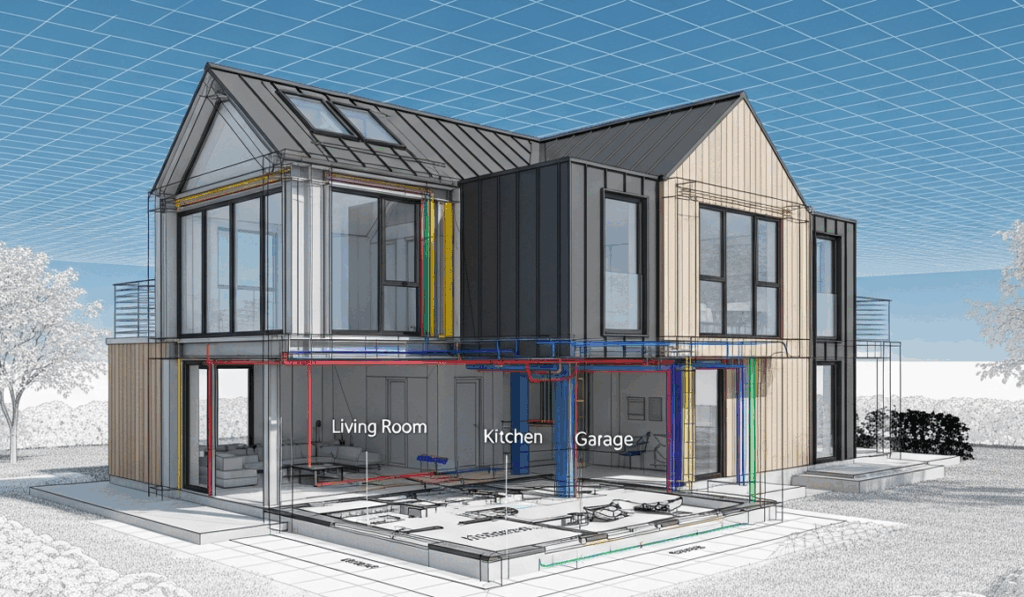

従来は意匠図・構造図・設備図などを別々に作成していましたが、BIMではそれらを1つの立体モデルに統合できます。例えば、壁や柱の位置、配管のルート、使う部材の情報までを3D空間上で正確に可視化できます。

また、CADとの違いは、CADは建物を線で描く2Dの図面作成ツールであり、各図面を個別に作るため、変更時には各図面の修正が必要でした。一方、BIMは建物を3Dモデルで作り、形状・素材・コストなどの情報を一元管理しているため、モデルを修正すると図面も自動で連動し、設計から維持管理まで活用が可能であり、関係者間でのデータ共有、ミス防止・業務効率化・DX推進に役立ちます。

BIMでできること(3つのポイント)

1.設計の整合性アップ:部材の干渉チェックや数量計算の自動化

2.施工の効率化:現場と設計者が同じモデルを共有

3.維持管理の高度化:完成後もメンテナンス情報を一元管理

いま注目の「BIM図面審査」とは?

概要

「BIM図面審査」とは、BIMモデルを活用して行う建築確認申請・図面審査の新しい仕組みのことです。国土交通省は、建築業界のデジタル化を進める取り組みとして、2026年4月1日(予定)から開始する方針を示しています。

背景

BIM図面審査をすすめる背景には、日本の建築業界は、設計・施工・申請手続きなど、非常にアナログな部分が多いとされています。特に、建築確認申請や図面審査においては、紙ベースの手続きが依然として主流で、時間がかかり、手戻りが生じやすいという課題があります。こうした状況を改善するために、デジタル化の必要性が高まっています。

段階的にスタート

最初の段階では、PDF図面とあわせてBIMデータを提出する形でスタートし、将来的には、BIMモデルそのものを審査対象にする予定です。

審査方法

申請者がICBA電子申請受付システムから申請書を提出し、申請図書等をCDE※にアップロードします。

審査者がアップロードされた図書に不備がないか等を確認します。

審査者がCDE内で審査を実施し、不備等があれば申請者へ指摘します。申請者は図書の補正を行います。

必要に応じて、適合性判定機関が審査を行い、適合判定通知書を交付します。

・消防同意が必要な場合、審査者は消防へ同意を依頼します。

・消防同意、適合性判定通知書の受領後、審査者は確認済証を交付します。

・審査済みのPDF図書は、審査者によって正本として法定期間保存されます。

適切なタイミングで中間・完了検査等が行われます。

※CDEとは:Common Data Environment(共通データ環境)の略。建築確認申請では設計者と審査機関をつなぐデジタル窓口であり、BIM図面審査の基盤となるクラウド。建築プロジェクトに関わる人たちが同じ場所でデータの共有・管理ができます。

何が変わるの?

これまでの申請では、紙図面やPDFファイルを中心に審査していました。

BIM図面審査では、3Dモデルを基にした情報共有が可能になり、設計者・審査機関・施工者が同じ立体モデルを見ながら確認できるようになります。

期待される変化

• 図面の不整合や説明不足による手戻りが減少

• 審査のスピードアップと効率化

• クラウドによるオンライン申請が可能に

• 設計意図の伝達がより明確に

現場にとってのメリットと課題

メリット

• 設計の整合性が上がり、ミスや修正が減る

• 審査手続きが効率化され、業務負担が軽減

• モデルを使った施主説明で合意形成がスムーズ

• コスト・数量管理など、データ活用の幅が広がる

課題

• BIMソフト導入や教育など、初期コストが必要

• 運用ルール・データ管理体制の整備が求められる

• フォーマット互換性や標準化への理解が必要

今後のスケジュールと展望

PDF図面を審査対象とし、BIMデータは参考扱いで開始予定

BIMデータも審査対象となる予定

まとめ

BIM図面審査は、単なる制度改正ではなく、

建築プロセスのデジタル化を大きく前進させる取り組みです。

「図面」から「データ」へ。

「分断」から「共有」へ。

この変化をチャンスと捉え、

設計・施工・維持管理を一体で効率化できる新しい仕組みに

今から備えていきましょう。