近年、住宅の取得を検討する際、「長期優良住宅」や「住宅性能評価」といった言葉を耳にする機会が増えました。かつては一部の先進的な住宅にのみ見られたこれらの取り組みも、今や多くのハウスメーカーや大手ビルダーでは標準的な選択肢として提案されています。では、こうした状況は本当に「当たり前」なのでしょうか。もしそうであるならば、その背景にはどのような理由があるのか。今回は、長期優良住宅や住宅性能評価が住宅市場においてどのような位置づけにあるのか、その現状と意義について確認していきます。

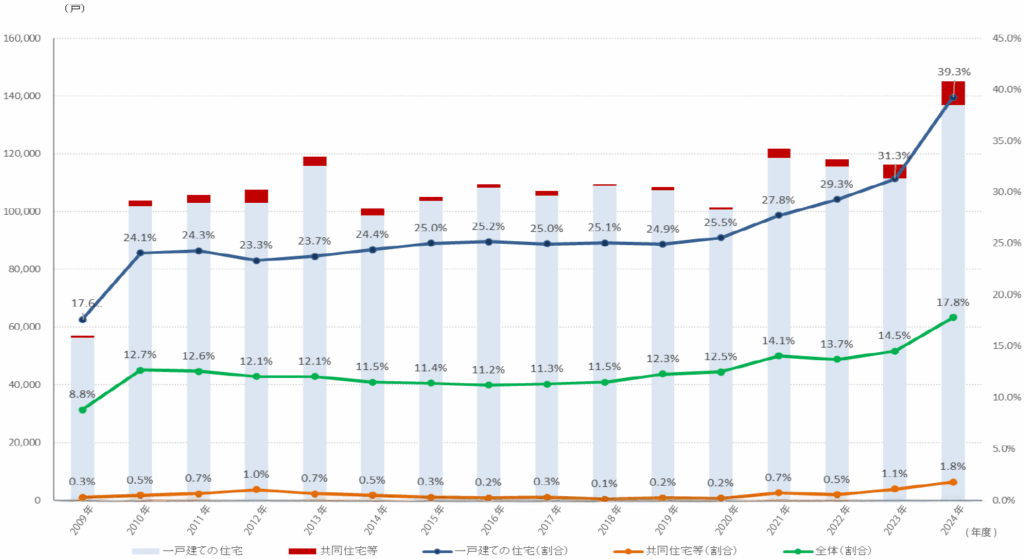

設計住宅性能評価と長期優良住宅の割合について

2024年度の新設住宅着工数に対する設計住宅性能評価の交付割合は34.2%となり、9年連続で増加しております。同様に長期優良住宅も戸建では39.3%に増加、約4割の戸建住宅は長期優良住宅や設計性能評価を利用している状況です。

大手ハウスメーカーはもちろん大手ビルダーを中心に活用は当たり前になり、毎年の補助政策でも、より高い省エネ性能が求められております。また、本年の4月には全ての建築物に省エネ性能に適合することが義務化されたことも影響しているのではないのでしょうか。

出典:国土交通省 報道発表資料「新築住宅の3戸に1戸が住宅性能表示制度を活用!~交付割合は9年連続増加で過去最高~」より

長期優良住宅建築等計画の認定実績の推移【新築】

出典:国土交通省 報道発表資料「長期優良住宅の認定状況について(令和6年度末時点)~新築戸建ての着工戸数に対する割合が約4割に(5年連続で過去最高)~」より

今後の省エネ性能

現在行われている補助政策の一つに子育てグリーン住宅支援制度がありますが、その中でGX志向型住宅というものが登場し、注目を浴びております。省エネ性能の中でもレベルは高く、断熱等性能等級は等級6以上、再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率は35%以上となっております。また、本年12月にはGX志向型住宅にリンクする形で一次エネ等級の7・8(等級7が30%削減、等級8はGX志向型住宅と同じ35%削減)が創設される予定です。さらに、2026年4月にはZEHにもGX ZEHシリーズが追加される予定です。これは2030年までにZEH基準の水準の省エネが義務化されることに向けて今後より高い省エネ性能を掲げることが期待されることから検討されている内容です。かんたんに概略を紹介します。

| 断熱等性能等級 | 再生可能エネルギー等を除いた一次エネルギー消費量削減の割合 | 再生エネルギーの導入 | 再生可能エネルギー等を加えた一次エネルギー消費量削減の割合 | |

| GX ZEH+ | 6 | 35%以上 | 必須 (容量不問) | 115%以上 |

| GX ZEH | 6 | 35%以上 | 必須 (容量不問) | 100%以上~ 115%未満 |

| Nearly GX ZEH | 6 | 35%以上 | 必須 (容量不問) | 75%以上~ 100%未満 |

| GX ZEH Oriented | 6 | 35%以上 | - | - |

その他にも設備要件として、高度エネルギーマネジメント(HEMS)により、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給湯設備等を制御可能であることや、初期実効容量5kWh以上の蓄電池の導入を必須要件としています。

サポート体制の必要性

前述したように長期優良住宅は約4割となる一方、2025年4月の法改正について行けない住宅会社も少なからずいるのが実情です。住宅会社単独で難しいのであれば、協力設計事務所などのサポーター、協業パートナーを充実させていく必要があります。

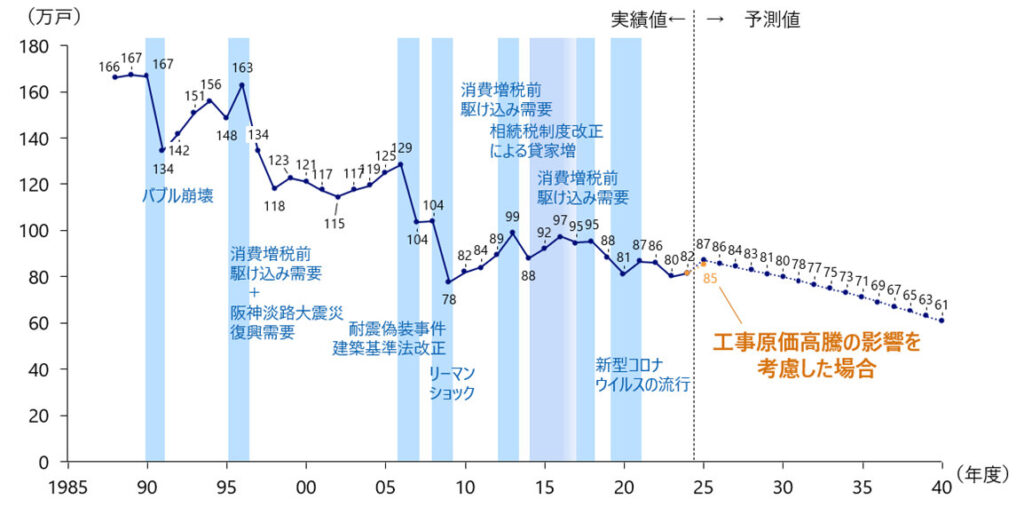

着工戸数の減少

2025年6月に発表された野村総合研究所の資料によれば、2040年の新設住宅着工数は61万戸に減少するとされております。2024年度は2025年3月の法改正前駆け込みの関係で81.6万戸と増えましたが、誰が考えても今後増加するわけがなく、年々減少していくことは明らかです。持家だけでも年間22万戸から2040年には14万戸まで減少する見込みです。

新設住宅着工戸数の実績と予測(全体)

出典:株式会社野村総合研究所「2040年度の新設住宅着工戸数は61万戸に減少 ~変わりゆく住宅着工の潮流、変化に対応した取組を~」より

まとめ

資材や人件費も高騰し、インフレとなっている今、住宅会社が生き残りをかけてやるべきことは何なのかと考えてみると、住宅の性能を担保するのは当たり前で、それをアピールに使うのは限界に来ているのではないでしょうか。要するに「長期優良住宅を取得している」や「ZEH水準対応」という謳い文句は一般化されつつあるので、違うポイントでのアピールが必要となっているのです。だからこそPRとしてではなく最低限、客観的に性能を担保していることを証明するためにも長期優良住宅や設計性能評価を取得しておく必要があるのです。なお、直近は省エネ性能が話題の中心でしたが、耐震性能も忘れてはいけません。消費者が望む性能のトップ2であることは間違えありませんので、この辺りは確実に抑えておく必要があります。